遺産分割|思い出の樹(前編)

相続した土地をめぐる姉弟の対立を描く物語を連載します。

不動産をめぐる相続のよくあるトラブルの一例として、参考になれば幸いです。

プロローグ

「どうして解ってくれないんだ、姉さんは・・・」

風呂上がりの飯野直紀は、ビールの入ったグラスを片手に、リビングのテーブルに肘を突いて呟いた。数日前に姉の飯野早紀と会って以来、頻繁にこの言葉を口にしている。

「お姉さんともう一度、話し合ってみたら?」

ビールの肴にと、焼いた油揚げを持ってキッチンから出てきた妻の洋子が言った。「聴いているわよ、亡くなったお義母さんからも。あなたとお姉さんは子供の頃からとても仲が良かったって。若い頃は、私の前でも、お姉さんの自慢なんかしちゃって。私なんか、ちょっと妬けてくるくらい」

「そんなことあったか」直紀は苦笑いした。

「でもなぁ…。姉さんは思い出にばかりこだわっているんだよ。きっと」

母の死

2ヶ月前、直紀の母・知加子が亡くなった。享年70才。

知加子は若い頃から身体が弱かったという。深刻なものではないようだったが、先天性の心疾患を抱えていた。そんな母の身体のことを父・直孝から聞かされたのは、直紀が就職した後のことであった。

7年前、父・直孝は癌で、母をおいて逝ってしまった。体調を崩し入院した後、1ヶ月ほどで亡くなった。急死といってもよかった。母は気丈に振る舞っていたが、その寂しさは筆舌に尽くしがたいものであったろう。そんな母の寂しさを少しでも紛らわそうと、直紀は、父の死後は頻繁に実家に行くようにしていた。

しかし、その母も一昨年に体調を崩し、1年ほど寝たり起きたりの日々を自宅でおくるようになり昨年入院、2ヶ月前に息を引き取った。

姉・早紀

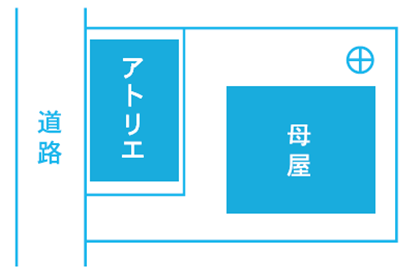

母は、画家である姉・早紀と同居していた。同居といっても約450平米の土地に2軒家があり、母はその母屋に、早紀は別棟で暮らしていた。

早紀は美大を卒業後、高校の美術講師に就職したが、作品の制作を続け、30代半ば頃から連続して展覧会で入選したのをきっかけに教師を辞め、画家として一本立ちして、今では別棟を自宅兼アトリエとして使っている。テレビからも取材を受けることもあるなど、なかなかの売れっ子だった。

土地を借り、自分の資金で夫婦の新居として建てたものだ。しかし、2人は父が亡くなる前年に離婚してしまった。家の所有権は、離婚時の財産分与として姉が譲り受け、早紀の夫が出て行った。

端からみるかぎり、特に仲が悪いようには見えなかったが、夫の転勤話がきっかけとなって2人は別れたようだ。もっとも、2人の間に特に大きな感情的な諍いはなかったと聴いている。ある日、突然「離婚することにしました」と早紀から告げられ、家族は驚いたものだ。2人の間に子供が1人いて、親権は姉が持つことになったが、今では子供は別れた夫と暮らしていた。だが、その子は、両親が離婚した後も、頻繁に早紀のもとに訪れていた。

無論、直紀は、早紀に離婚した訳を訊ねたことがあったが、姉は何も語らなかったため、それ以上追及することはなかった。父も母も同じだったという。直紀としては、夫は、画家として成功を収めつつある姉のために、制作に専念するための環境を与えようと家を出たのかもしれないのではないかと、思ったりもしている。

父の死

早紀が離婚した際、直孝は早紀の家が建っている土地を分筆し、早紀に譲った。生前贈与である。

その時、父・直孝は、家族を前に言った。

「早紀は、これから画家として一本立ちしなければならない。だから、あの土地は早紀にやる。ある意味で分家してもらうという覚悟をもって仕事に励んで欲しい。もし俺が死んだ後は、いわば跡取りともいうべき直紀がしっかりと家族をまとめ、これらの土地は皆で平等に分けるんだ」

結局、これが直孝の遺言のようなものになってしまった。入院後、容態の悪化が早かったため、直孝は無論、家族も皆、遺言のことを考える余裕などなかったからだ。

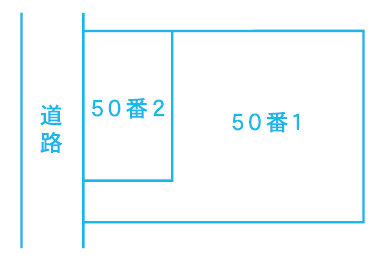

直孝の死後、母・知加子の提案で親子3人は遺産分割協議書を交わした。亡父・直孝の所有していた土地、今山50番(450㎡)のうち早紀の家が建つ120㎡は既に早紀に譲られ、今山50番2となっていた。すなわち、今山50番(450㎡)は、50番1(330㎡)と50番2(120㎡)に分筆されていた。遺産分割協議書の内容は、そのうちの亡父・直孝名義の50番1について、母が3分の2、直紀が3分の1を共同相続するというのが主な内容であった。

母が亡くなった後に、母の持分を直紀と早紀で2分の1ずつ分ければ、元の土地(50番:450㎡)をほぼ半々で分けることになる。知加子は決して健康とはいえない自分の身体を承知していたはずである。直紀にしてみれば、母は決して長くないであろう自分の先行きを考え、万が一にでも姉弟で相続争いをしないように考えたのだろうと思わざるを得ない。

しかし、その母の死後、姉と弟は、遺産の分割を巡って対立してしまったのである。

少し困った相談相手

「私たちが相続した土地がこれで、こちらが父の亡くなった時に、母と私、そして弟の直紀が交わした遺産分割協議書、そして、これが登記簿です」飯野早紀は、付き合いのある画商から紹介された司法書士・酒井忠男の事務所を訪れていた。応接室のテーブルに今山50番の1と50番の2と記された図面と、遺産分割協議書、そして登記事項証明書を出し、説明を始めた。

「ここが私のアトリエがある土地です」と50番2と区画された場所を指さした。

「ふむ。そちらはあなたの所有名義ですね」差し出された登記事項証明書、いわゆる登記簿謄本と見比べながら、司法書士の酒井は、早紀の指先の図面を見つめた。「はい。そして、こちらが母の住んでいた建物です」と言いながら、早紀が顔を上げた。

(きれいな人だな)早紀は既に40才を過ぎていたが、酒井に限らず、多く人にそう思わせる調った顔立ちをしていた。

「で、そちらの、弟さんとなくなったお母様の共有名義になっている50番1を、相続を登記原因として、あなたと弟さんの共有名義にすればよろしいのですね。」

「いえ、違います。できれば、全部、私の名義に登記したいのです」

酒井の顔色が少し変わった。相続についての相談だと聴いていたので、相続登記の依頼だと思っていたのだ。

「共同相続人の弟さんとは、どのような協議をなさったのですか」

「弟は、この土地を全部売れ、というのです。そして、代金を2人で分けようと。不動産会社に査定してもらったところ、私のアトリエが建つ土地と、亡くなった母の家が建つ土地を一緒に売却すれば3億円くらいになるというのです。そして、それを半分ずつしようと。でも、私はこの土地は売りたくありません。私の家が建つ土地は勿論のこと、母から相続するこちらの土地も売りたくはありません」

「う~む」酒井は腕組をして考え込まざるを得なかった。(こりゃ困った相談を持ち込まれたものだな。美人を前に鼻の下を延ばしているわけにはいかんぞ)司法書士の酒井としては、不動産登記手続きを代理することによって手数料をもらってこそ、であるが、登記手続をする前段階での不動産の取引や相続についての相談にも応じている。その内容によっては、登記手続きとは別にコンサル料をもらうこともある。しかし、ここまで真っ向から意見が対立している共同相続人間の争いをまとめるのは容易ではなく、訴訟に発展することも珍しくない。そうなれば、弁護士の出番である。中には、訴訟の前段階ともいうべき調停にも対応する司法書士もいるが、酒井にはその経験はなかった。

「そこまで、はっきりと弟さんと意見が食い違っているのなら、間に弁護士を入れて話し合いをなされたらいかがですか。ご紹介いたしますよ、相続に強い先生を」「ええ。ですが、弁護士の先生というのは裁判の代理人をなされるのが本職ですよね。私、裁判はちょっと…。特に弟と裁判なんて絶対にしたくありません。ですから、あまり弁護士の先生には…」

「いや、いきなり裁判というか、訴えるとか訴えられるという話しではなく、調停といって、裁判所に間に入ってもらって話し合いをするという、もっと穏便な手続きもありますが?」

「そうですか…」ちょっと考えてから、早紀は続けた。「でも、やっぱり、そういうのではなく、直紀を説得したいんです。あ、弟は直紀といいます」

「はあ」酒井は、どことなく気のない返事をした。

早紀は、そんな酒井の顔をちらりとみて、自分の話の持って行き方が上手くないのだろうと感じた。弟を説得するならば、自分がすればいいのだから。少し間をおいて、早紀は話しを続けた。

「弟の直紀とは子供の頃から仲の良い姉弟でしたし、この歳になっても、仲は良かったと思います。でも、先日、この土地をどうするか直紀と話し合ったとき、弟はいつになく強い口調だったんです。私名義の土地を含めて父の所有していた土地は、2人で半分ずつ相続するはずだから、私の土地も含めて土地を全部売却して代金を分けようというのです。私が売りたくないと言うと、直紀は〝思い出もいいけど、もう少し現実を見ろ″だとか、‶合理的に考えたら売却するのが一番だ″って」

酒井は、話しを聴きながら、相変わらず渋い顔をしている。

「そのうえ、直紀は、‶姉さん、母さんの預金通帳を持ってるんだろ、独り占めする気?″なんて言うもので、さすがに私も腹が立って、大声で‶そんなわけないでしょ!″と言い返して、その後は、あからさまに喧嘩腰の話し合いになってしまいました」

話し合い

「預金通帳?ああ、預金者が亡くなられると預金の払い戻しが止められますね」酒井が頃合いとみて、口を挟んだ。

「はい。ですから、私が勝手におろせるはずがないのに」

「銀行によって手続きも少々違ってきますけど、基本的に相続人全員の同意がないとおろせなくなりますからね」

「あんな風にお金にこだわるような子じゃなかったのに…」早紀の言葉は少し穏やかなものとなってきた。

「弟さんにも何か事情があるのかもしれませんね。とにかく、弟さんの事情を聴くにしても、土地をどう分けるか決めるのはもとより、預金を引き出せるようにするという意味でも、もう一度話し合ってみないことには」

酒井の頭には「遺産分割協議」という言葉が浮かんだが、その言葉は使わなかった。母の遺産をどう分けるか話し合うこと、それはすなわち「遺産分割協議」なのだが、もともと仲の良い姉弟のようなので、ここはそういった法律上の言葉よりはと、酒井は敢えて「話し合い」という言い方を選んだ。

「はい。もう一度話し合いをしなければいけないとは解っているのですが…。昔は、 こんな風に姉弟げんかになったら父や母が仲裁してくれたものでした。でも、その父も母もいません。だからといって弁護士を間に立てるというのも、あからさまに相続争いをしているようで気が進まないのです」

相続で親族間が争うのは、そうしたものだ。それまでは姉弟げんかを仲裁してくれたはずの父や母がいなくなったことから、兄弟間でのちょっとした諍いがこじれてしまうのだ。

「弁護士じゃなく、司法書士なら、それほどカドが立たないと?」

「あのう、そういうのって失礼にあたるのでしょうか?」早紀は少し恐縮したような顔で問い返した。

「いえいえ、そんな。なるほど、と思います。主な相続財産が土地であれば、相続登記のために司法書士に相談するのは当然ですし、司法書士なら裁判が前提というわけではありませんから、いきなり弁護士というよりも、カドが立たないといえば、たしかにそのとおりだと思います」

「そこで、お世話になっている画商の本多さんにご相談したら、相続と不動産のことならと、酒井先生をご紹介いただいたのです」

酒井としても痛いところを突かれた。最寄りの駅に酒井司法書士事務所の広告看板を出しているが、そこにはしっかりと「相続と不動産のことなら、当事務所へ」と書いてある。画商をしている旧友の本多が、それをそのまま伝えたのだろう。あれは、あくまでも相続や不動産取引に絡む<登記手続き>については当事務所に、というのが本音である。真っ向対立している相続に絡む交渉に直接関わるというのは、それとは別だ。だが、今更ここで、そんな逃げ口上みたいなことは言う気にはなれなかった。

「では、とりあえず、私が飯野様の仰るところを、私から弟さんに伝えてみましょう。そして、もう一度お二人でお話しできるような方向へもっていくということで、いかがでしょう」

「そうしていただければ。お願いします」

「でしたら、まずは、私の方から弟さんに連絡をとってみます。その上で、改めて弟さんと直接話し合っていただいて、話しがまとまれば、それに越したことありませんし、いよいよ話しがまとまりそうもないというのであれば、弁護士の先生をご紹介します」

「そういたします」

「では、ご事情をもう少しお聴かせ下さい」

早紀の言い分

早紀は画家として相応に高名らしい。これは、旧友の画商・本多から聴いた話しである。

相続した土地を手放したくないという彼女の言い分は、こうだ。今住んでいる家、つまり使い慣れたアトリエを離れたくないという。絵画のことについて全く何も知らぬ酒井でも、使い慣れた仕事場を離れたくないという気持ちは理解できる。画家というクリエイティブな仕事であれば尚更ではなかろうか。

しかし、より重要な問題は、もう1つの方だった。母屋のある50番1の東側に立っている大きな樹を、どうしても手放したくないというのだ。早紀によれば、祖父もかなり有名な画家だったようだ。早紀が幼い頃、祖父がその樹の絵をよく描いていたという。今でも、その樹の下で戯れる幼い早紀と弟の直紀を描いた祖父の絵が、早紀のアトリエには飾られているらしい。

その上、早紀の幼なじみで、有名なアニメーション映画の監督がおり、彼がつくったアニメ映画に出てくる魔法の大樹のモデルが、その樹なのだという。ファンが、聖地巡礼と称して何人もその樹を見学に訪れるらしい。

早紀が帰った後、酒井は、土地の図面を睨んでいた。

酒井にしてみれば、土地はできるだけ分割せずまとめて売却するに超したことはない。職業的に不動産に関わる者として常識である。その方が、より大きな建物を建てることができるため、高く売れるのだ。だから、彼女の弟が言うように、アトリエの建つ土地と一緒に、母親から相続した土地を売却する方が経済的には合理的である。相続人の手にはより多くの現金が残るからだ。相続税を支払わねばならないことを考えれば、現金に換えた方が良いともいえるだろう。とはいえ、早紀の言い分も分からぬでもない。

(弟さんの言う事はもっともだが、お姉さんが売りたくないというのだから仕方ない。うまく土地を分割して、弟さんは自分が相続した土地を売却する他はないだ

ろう。だとすれば、どう分けるかだが、それは俺の仕事の範疇ではなく、不動産鑑定士や土地家屋調査士の仕事だな)

酒井は、早紀の弟・飯野直紀に、メールでアポイントを取ることにした。現時点では、まだ仕事になるかどうか分からない案件であるから、それほど時間を割けない。そこで、できれば事務所にご来訪願いたい旨も付け加えた。同時に、これまで何度か一緒に仕事をした不動産鑑定士の黒田宛にもメールを送信しておいた。こういった案件について、そちらに仕事を紹介するかもしれないということを予め知らせておくためだ。

分筆

「ん、司法書士?」会社の事務所でメールを開いた直紀は、思わず声を出してしまった。幸い周囲には誰もおらず、聴かれた様子はない。

直紀は、中堅出版社に勤めていた。サブカルチャーを中心とした書籍や雑誌を出版する会社で、直紀は、その第2コミック部という部署の部長を勤めていた。部下は10名ほどいた。

(司法書士?姉さんは相続登記をもう頼んだのか?この前に会ったときはそんなこと何も言ってなかったが)怪訝そうな表情を浮かべながら、メールを読み進めていった。(姉さんの依頼を承けて、相続した土地について相談したい…か。明後日が校了だから、明後日の夕方なら大丈夫だな)直紀はその旨、すぐに返信をした。(この前は久しぶりの姉弟げんかだったな。でも、仲裁してくれる父さんと母さんはもういないからな…)直紀は、他人が自分たち姉弟の間に入るという現実に、一抹の寂しさを感じざるを得なかった。

***

2日後の夕方17時、直紀は酒井の事務所を訪ねた。

「はじめまして」応接室で2人は名刺を交換して挨拶を交わし、ソファに腰を下ろした。「で、姉は何を?」直紀が話しを切り出した。

「まあ、そう話しを急がずに」と言いながら、酒井は問題の土地の図面をテーブルの上に広げてから言った。

「今回、お母様から相続された土地だけでなく、こちらのお姉さんの土地も一緒に売却して、代金を2人で分けようと提案されたそうですね?」「そうです」

「それに対して、お姉さんが反対されたと」

「ええ。それで、ちょっと喧嘩じみた言い合いになってしまって」そう言いながら、直紀は苦笑いしたような表情を浮かべた。そして、少し身体を動かし、座り直してから続けた。

「子供の頃から、割と仲の良い姉弟で、優しい姉でした。ですから、ああもキッパリと私の提案を拒否したのが、私にとって思いがけなくて」

酒井は真剣な顔つきで話しを聴いていた。

「もう少し、なんというんですか、こちらの事情も聴いて欲しかったというか…」「ん?一括売却をご提案されたのには、何か事情がおありなんですか?」「いや、そういうわけではなく…合理的だと、あくまでも一括売却が一番合理的だと思ったからです」

直紀の返事から、現金が必要な事情が何かあることがありありと伺えた。しかし、現金が必要な事情なんて様々である。場合によっては言いたくないこともあるだろう。酒井は構わず、話しを続けた。

「たしかに仰るとおりです。道路側にお姉さんの土地がありますからね。お姉さんの土地を一緒に売却した方が高く売れるのは間違いありません。でも、現にお姉さんが住んでいる家を、というか土地も売却しようというのは、お姉さんにしてみれば抵抗があるのは当然のことですし、今回相続なさった土地も基本的にはお姉さんと貴方の共有になっているのですから、お姉さんの意向を…」

「分かっています、それは」直紀は、酒井の話を遮った。

「そこで、ですね」酒井は、遮られたのを幸い、話題を変えた。「お訊ねしたいのですが、お姉さんが土地の売却に反対する理由をお聞きになりましたか?」

「特には。その上、姉が今住んでいる土地を売りたくないのは分からないでもありません。でも、母から相続した方も売りたくないというのです。ちょっとそれは無茶が過ぎるような気もして、私もつい、姉に対して強い口調になってしまった、というのはあります。で、姉は、何か言っていましたか。売りたくないわけについて」

「はい、仰っていました。これです。」酒井は土地の図面上にある丸印、早紀が書き込んだ丸、例の樹を指した。

「ああ、それですか」

「早紀様の家には、お祖父様の描かれた、その樹の前で遊ぶご姉弟の絵があるとか」

「はい…。そうか、この樹のことだったのか」直紀は、納得したように微かにうなずきながら続けた。

「実を言うと、母屋のことかと思ってました。私たちが暮らしてきた家ですから。土地を売ってしまえば、当然、人手に渡ることになるし、おそらくは取り壊されるでしょうから。そうですか。この樹ですか」

「ええ。そう仰ってました」

「母屋のことは?」

「特に何も」

「そうですか」直紀は、少し考え込んだようになった。真剣な目つきで図面を見つめている。

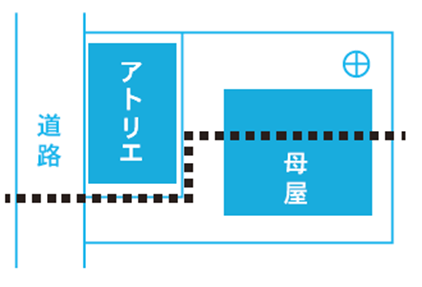

「あのお、母屋ではなく、その樹を姉に渡すような形で、この土地、50番1の方を遺産分割協議書のとおりに分割することはできないものでしょうか」

「できます」酒井は、ホッとして答えた。

直紀は土地を売りたい、つまり現金が欲しい。姉の早紀はアトリエとこの樹を手放したくない。だったら土地を分筆すればよいのだ。そして、直紀の所有となった土地をどのように処分するかは、直紀の自由である。酒井も、その解決が最も妥当なところだということは分かっていたのだが、直接の依頼人である早紀が、できれば全て自分の名義にしたいと言っていた以上、酒井の方から分筆を薦めるのも気が引けたのだ。もっとも、直紀が母親から相続した共有持分を早紀が買い取るとすればそれなりの現金が必要になるはずだ。彼女にどの程度の収入があるのかは分からないが、相続税のことを考えると、それは少々難しいのではないかと考えていた。

「私が不動産屋に査定を頼んだところ、50番1と、姉の50番2を一緒に売却するのであれば、概ね2億8000万円程度で売れるようです。50番1の母の持分を法定相続分で相続するとすれば、50番1と50番2を合わせた土地のほぼ2分の1が私の分となるわけですが、分割した後の半分を売っても、2億8000万円の半分、つまり、1億4000万円というわけにはいかないのでしょう?」

「ええ。正確なことは、私にはなんとも言えませんが、1億4000万円というわけにはいかないでしょう。分筆の仕方にもよるでしょうが、1億1000万円程度…場合によってはそれを下回るかもしれません」酒井は答えた。

「母屋を手放したくないというのであれば、土地の分割はなかなか難しいでしょうが、この樹だけであれば、こんな感じにすれば、分けられますよね。」直紀は、鉛筆で図面に線を引いた。

「可能です。無論、お姉様との話し合いが調えば、というのが前提ですが。それと、分筆後の土地の価格は、鑑定してもらった方が良いでしょう。2分の1といっても、それは価格での2分の1ですから」

「ああ、そうですね」

腕組をして考え込んでいる直紀を見ながら、酒井は思った。(この人は、それなりに調べているな。その上で話し合ったのに、姉から無茶なことを言われたものだから、腹を立ててしまったのだろう)

「あのお、不動産鑑定士の方をご紹介いただけないでしょうか」

「できます」そう言いながら、酒井は自分の名刺入れから1枚を抜き出し、それを直紀の前に差し出した。直紀は、名刺に書かれている連絡先を自分の手帳にメモした。

「ありがとうございます。これで姉と話し合いできそうです」直紀は、訪れたときと違って、にこやかな顔になっていた。

「そうですか。私の方から、不動産鑑定士には概略を連絡しておきます。その方が、お会いしたときにスムーズに話しが進むでしょうし」

「お願いします」直紀は手帳をカバンにしまいながら言った。

酒井はホッとした。(あとは不動産鑑定士の黒田にまかせよう。話し合いがまとまれば、登記の依頼はうちにくるだろう)まずは、自分の使命は果たしたというところだ。

***

それから10日後。直紀は、都心にある、酒井から紹介された不動産鑑定士・黒田の事務所を訪れていた。ここに来るのは、これで2度目である。

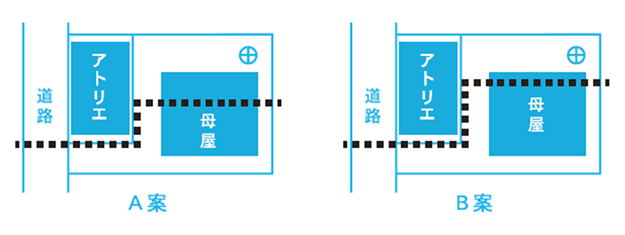

「どうでしょうか。ご希望に沿って、2案作りました。こちらA案とあるのが、50番1について価格を考慮せずに面積として3分の2と3分の1に分ける分筆案、そして、B案は、50番1と50番2を一緒に売却した代金を想定して、その2分の1を飯野様が得られることを前提とした分筆案です。お姉さまの土地は道路に広く接しているため価格は高くなりますので、B案では、A案に比べて、お姉様の相続する土地の面積が少なくなっています」

黒田は、数枚の紙をクリップで綴じたものを2つ、テーブルの上に置いた。「ああ、こんな感じですか。A案もB案も、図面をパッと見ただけでは、あまり差がないようにもみえますね」

「図面だとそういう印象を抱かれるかもしれませんが、実際に現地に立ってみると、かなり違いが感じられると思いますよ。ただ、実際に分筆するには、きちんと測量しなければなりません。無論、測量には費用がかかります」

「わかります」

「それとですね。こちらもお願いします」黒田は「見積書」と題された書類を差し出した。

「鑑定料は、路線価をベースに算出させていただいてます。そして、分筆に関する契約に関する書類の作成、その他に公法上の規制に関する問題の有無に関する検証などについてのコンサルティング料を含んでいます。あと、土地の測量等については私の方から土地家屋調査士を手配させていただきますが、その見積もりはこちらです」黒田は、見積書の内容について簡単に説明した。

「分かりました」

(400平米を超える土地が相手だと、それ相応の価格になるもんなんだな)直紀にしてみれば、現在住んでいるマンションを購入した時以来の不動産取引である。土地そのものの価格に直接接するのは初めてだった。改めて不動産の価値というものを肌で感じていた。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

読者のご意見・ご感想をお待ちしております。

当サイトのお問合せページからお気軽にお寄せ下さい。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇