土地の記憶

鑑定実務にもとづく物語です。

借地整理の解決策の一つを示します。

なお、物語では表立って登場していませんが、本件では税理士や司法書士とも連携しました。

税理士さんには、相続税申告と交換税務の検討を、司法書士さんには、分割協議書と登記をお願いしました。

■プロローグ

接客を済ませた不動産鑑定士の黒田が応接室から戻って来た。既に午後7時に近かった。8月末、夏の終わり、窓の外の陽は既に暮れていた。他の皆は帰宅したようで、事務所内では、助手の栗山が1人で本を読んでいた。

「あ、まだいたのか、栗山くん。先に帰っていいと言ったのに」

黒田が声をかけると、栗山は本から顔を上げた。

「すいません。なんとなく手に取ったら読み始めてしまって…」

栗山は、栞を挟んで本を閉じると、表紙を黒田に見せた。

「ほお、『戦争は女の顔をしていない』か…表紙の写真は、どこかの国の女性兵士かな」

「そうです。旧ソ連です。第二次大戦時の女性兵士のインタビュー集です」

「ああ、8月だし、戦争のね」黒田は軽い気持ちで応えた。

「ええ、それもありますけど。この前、といっても、もう半年も前ですけど、ああいう話を聞いたもので、なんとなく他の国ではどうだったかな、なんて思って」栗山は、少し神妙な様子だった。

「そうか、あの案件だね」

■依頼人

それはまだ冬、2月上旬のことだった。黒田不動産鑑定事務所に、1人の依頼人が訪れた。名は、間島亨、年は42、大手商社に勤めているという。高級住宅地の港区赤山に宅地を所有しており、つい1ヶ月程前に母親を亡くし、相続した土地建物に関連して、借地権をどう処理すべきか、という相談だった。

依頼人の対応には、黒田と栗山があたった。こんな事案だった。

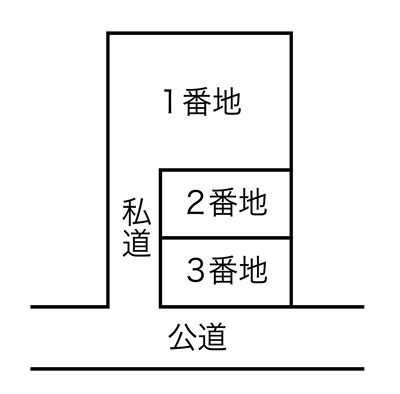

住宅地に南北に並んだ3筆の土地。もっとも南にあって公道に接している土地、これを3番地とする。そして北へ2番地、1番地と並び、1番地は私道として3番地が接している公道に伸びている。2番地は、この私道を通らないと公道には出られない。私道分を除いても1番地が最も広い。

このような土地の配置のなか、直接公道に接してない2番地を、依頼人の間島氏とその姉、そして亡くなった母親が共有していた。そして、その南側の3番地を賃借し、間島氏の母親名義の自宅が建てられていた。3番地の賃借人名義は母親だった。3番地の賃貸人は、1番地と3番地を所有する地主の古山氏。79才の高齢だが、かなり元気とのこと。

母親からの相続については、相続人が間島氏とすでに結婚して家を出た姉の2人だけということもあって、特に問題なく話はまとまった。結果、土地について姉と共有で相続したが、建物については間島氏が単独で相続したという。

間島の説明をひととおり聴いた後、黒田が問うた。

「なるほど。そうなると、お姉さまとの共有の土地の上に、間島さまの単独所有の住宅が建っているということになりますが、その点については?」

「それは、使用貸借です。姉の持分を無償で貸してくれるということになっています。姉には『ただで貸すんだから、私が夫婦喧嘩して家を出たときは、文句なく迎えるのよ』と言われています」間島氏は、苦笑いしながら言った。

「そうですか。姉弟仲はよろしいようで何よりです。相続に関連したご相談というと、つい相続について問題が生じたのかと」

「いえいえ、ご相談したいのは、そういうことではなくて、母が亡くなったこともあって、家を建替えようと考えているのです。建てたのは昭和40年代ですから」

「築50年近くですか。たしかに建替え時ですね」

「はい。そこで、できれば賃貸借を解消したいのです」

「何か賃貸人とトラブルでも? たしかに、私道があるとはいえ、公道に接している方が便利だとは思いますが」

黒田が少し驚いたように問いかけると、間島の視線は少し上を向き、少し考えてから答えを返した。

「特にトラブルはありません。むしろ関係は悪くない方かと。ただ、なんといったらいいのでしょうか…」間島は首を傾げ、そして、少し困ったような表情を浮かべながら続けた。

「苦手と言ったら良いのでしょうか…。ちょっと地主であることを笠に着るような一面がありまして。まだ私が中学生の頃だったかと思いますが、古山さんがうちに訪ねてこられて、父とどうやら3番地の賃料について話し合いをしていたようなのです。夜も遅くなった頃だったと思うのですが、私が2階から降りてきて応接間の前を通ると、『いいから、賃料については黙って俺の言ったとおりにすればいいんだよ!』と大声で怒鳴る古山さんの声が聞こえまして…」

そう言いながら、間島は少し落ち着かない様子だった。

「そうですか…」黒田が静かに相づちを打った。

「古山さんは、いわゆるお隣さんでもあるので、これといったトラブルがあるという訳でもありません。ですが、なにせ古山さんは、亡くなった私の父よりも5歳ほどですが歳上だったりもしますが、まだまだお元気そうですし。私にとっては少々苦手とでも申しましょうか…今後も賃料の値上げを要求されたりして、ああいうことを言われるのは嫌だなぁ、と」

黒田は、同席している助手の栗山と顔を見合わせた。

「とにかく、間島さまとしては、今後も長きにわたって古山さまと賃貸人、賃借人の関係でいるのはできれば避けたいとお考えということですね」

「そうです」間島はうなずいた。

■底地価格と等価交換

「わかりました。まあ、一番簡単なのは、既に3番地を賃借しておられるわけですから、それを底地価格で買い取るということでしょう」

「底地価格?」

「要するに、間島さまが3番地を賃借されてますので、3番地の地主である古山さまの所有権の上には間島さまの賃借権が乗っていると考えてください。土地の使用権である賃借権は、それ相応の価値があります。賃借権の価格は、土地全体の価格の5割とか6割くらいの価値があるのです。もっとも、その比率は場所や地形等によって変わってきますが」

「ほお」間島は、関心をもって聴いている。

「そういうことですので、間島さまが3番地を古山さまから買い取るとしても、土地の評価額全てが買取価格になるわけではありません。借地権の価格分を差し引いた額、つまり5割か4割くらいの額でよい、ということになるのです。それが底地価格です」

「なるほど。早い話が、借地人が借地を買い取る時は何割引かになるということですね」

「簡単にいえば、そういうことです」

「ところで、先ほど『一番簡単なのは』と仰いましたが、他にも何か方法があるのですか?」

「はい。等価交換という方法も考えられます」

「それは?」

「地主の古山さまにしてみれば、1番地と3番地は、間島さまの2番地を挟んで、いわば飛び地のような形になっていますね」

「そうです」

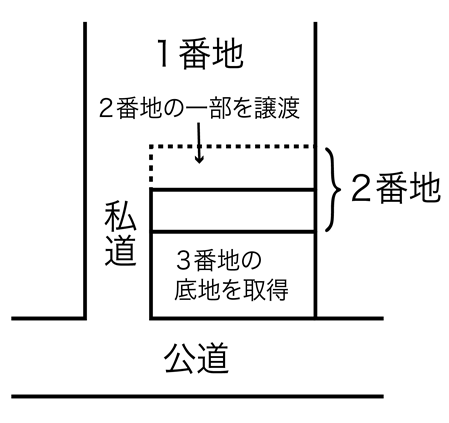

「ですから、古山さまの3番地の底地と、間島さまが所有している2番地の一部、むろん1番地に接している部分ですが、これらを交換するわけです。等しい価格で交換しようというのですから、等価交換といいます」

「なるほど。そうすると、私の方は土地の代金は直接支払う必要はないわけですか」

「そうです。仰るとおりです。ただ、所有権移転登記のための費用や、その他の諸費用は多少かかりますが」

黒田としては、この相談が仕事に結びつくかどうか。間島に真剣な眼差しを向けた。

「わかりました。その等価交換と、3番地の買取りという2つのプランについて、土地の鑑定も含めて、地主さんとの交渉にお力を貸していただけませんか」と間島が応えた。

「承知いたしました」

「あと、等価交換などについてはある程度専門的な説明も先方にする必要があろうかと思いますので、地主との交渉の際にはご同席願えませんでしょうか」間島が少し遠慮がちに言った。

「そちらも承知いたしました。そうしたことも私どもの業務の一環と心得ておりますので」

その後、黒田らと間島は、報酬額などについても含め打合せを行い、1週間以内にプランを作成した後、内容について打合せを行い、その後、地主の古山氏の都合を確認した上で、訪問し提案するということが決められた。

■地主・古山家訪問

2週間後の2月末。冷たい小雨の降る午後、黒田は助手の栗山を伴い、依頼人の間島と共に地主の古山家を訪ねた。

古山の家は、建坪は50坪ほどであろうか、決して大きな家ではなく、やや古いものの造りはしっかりとした2階建ての木造戸建てだった。ただ、中に通されると、この高級住宅地に400㎡を超える土地を所有する地主にしては、調度品は質素な印象だった。

「どうぞ、お座りください」

10畳ほどの和室に通された3人は、古山に促され、ケヤキ材の大きな座卓の前に並んで正座した。すると「おっと。少しお待ちください」と言い残すと、腰を下ろしかけた古山は再び立ち上がり部屋を出て行った。年齢は79才と聞いていたが、足腰はしっかりしている様子だ。少しすると自らお茶をお盆に乗せて戻ってきた。

「いやいや、申し訳ありません。今は、娘夫婦も仕事で、私1人なもので」

そう言いながら、3人の前にお茶を置いた。

「ありがとうございます」黒田と栗山は応え、間島氏は無言で軽く会釈をした。

「さて、不動産鑑定士の方がご一緒して、お話しとは?」

古山は、間島の方を見て、問いかけた。

間島は、少し緊張した面持ちで話し始めた。

「あの、お借りしている3番地のことなのですが」

「ああ、表通りに面してる3番地だね」

「あの土地について、古山さんにお願いがございまして…その、内容については…」

間島は、黒田へ目で合図をした。それに応え、黒田が話し始めた。

「内容については、私の方からご説明させてください」

黒田は、書類を座卓の上に広げ、3番地の底地と2番地の一部との等価交換、そして、3番地を間島氏が買い取る場合の価格等について、丁寧に説明した。

「ふむ。だいたい理解できました。要は、間島さんは公道に面した3番地が欲しいということですか」

古山は、口を結び、間島氏の方へ顔を向けた。

「はあ。その方が、いろいろと便利なものですから…」間島は、少し躊躇いがちに答えた。

「別に、今までどおりの賃借地でも問題はないようにも思えますが。まあ、等価交換ということであれば、間島さんも費用をかけずに3番地の底地、要は所有権を取得できるというわけですね」古山は、淡々と言った。

「古山さまといたしましても、飛び地のようになっている3番地よりも、隣接する2番地の1部を取得された方が、土地の価値も上がりますし、利用するについても、より利便性が高まると考えますが」黒田は、先ほどの説明を繰り返した。

「たしかに、そうかもしれませんが…」古山は、腕組みをしたまま考え込んでいた。

3人は、緊張した面持ちで古山の言葉を待った。

「少し…考えさせていただけませんか」古山は、難しい顔をしながら、そう告げた。

■古山氏、来訪

黒田と栗山は、日本橋の事務所へと戻って来た。陽も暮れかけた頃だった。

「どうしたのでしょうねぇ、古山さん。妙に難しそうな顔をしてましたけど」

栗山が、自分の席に腰を下ろすなり、黒田に話しかけた。

「何か、妙な雰囲気だったなぁ」

「ですよねえ。正直、間島さんが話していたのより、古山さんは好印象だったのですけど、僕としては」

「そうだね」

そこへ電話が鳴った。栗山はすぐに受話器を取った。

「はい。あ、先ほどは。ええ、はい。少々お待ちください。先生、古山さんからです」

栗山が、電話を黒田へ回した。

数日後、今度は古山が、黒田不動産鑑定事務所を訪れた。

黒田と栗山が応接に入ると、古山は、さっと立ち上がり、

「お時間を頂戴しまして、申し訳ありません」とお辞儀をした。

「いえいえ、こちらこそ、わざわざ足を運んでいただきまして」黒田は恐縮しながら言い、古山に座るよう促した。

3人がテーブルを挟んで着席すると、すかさず古山が話し始めた。

「単刀直入にお伺いします。先日の件ですが、等価交換にしろ、買取りにしろ、要するに、間島さんは、私との賃貸借関係を解消したいという意向なのでしょうか」

思わず黒田と栗山は顔を見合わせた。

「結果的にはそういうことになりますが…」黒田は言い淀んだ。

「このことについて亨くん…いや、間島さんが黒田さんにお願いするにあたって、間島さんは、私のこと関して何か言っていませんでしたか」

古山の、文字通りの単刀直入な質問に、黒田と栗山はどう答えたらよいものか戸惑わざるを得なかった。

黒田が言葉を選んでいる様子でなかなか口を開かなかったので、栗山が答えた。

「いや、お客様との会話の内容をお話しするというのは、私どもとしましては…」

「ああ、そうですね。ご事情は解ります。私も、永年商社に勤めてまいりました。顧客との情報をおいそれと口は出せませんね。これは失礼しました」古山は、テーブルに手を付いて深々と頭を下げた。

「いえいえ」却って黒田と栗山は恐縮してしまった。

「では、私の方からお話しします。その上で、問題ないとお考えになられたら、間島さんのことをお話ししていただけませんでしょうか」

「は、はい」黒田が答えるやいなや、古山は語りはじめた。

「実は、現在、間島さんがお住まいのあの土地は、終戦直後に私の父が、間島さんのお祖父様へ贈与したものなのです。それも…」

■父と祖父の戦中戦後

アジア・太平洋戦争の末期、古山の父と間島の祖父は、中国派遣軍で同じ分隊に属していた。古山の父が分隊長、間島の祖父がその副官、32才と28才だったという。

その分隊は、昭和19年4月から開始された一号作戦という大作戦に参加した。5月末、中国の旧都洛陽を巡る戦いで分隊は敵の急襲を受け、大きな被害を被った。その時、古山の父は左足を砲弾で吹き飛ばされてしまった。副官であった間島の祖父は、重傷の分隊長を背負って命からがら撤退した。間島の祖父は、さらに20キロ離れた野戦病院まで彼を運び、古山の父の命は救われた。彼は、そのまま負傷兵として内地へ送られ、間島の祖父は戦地に残った。そして、終戦を迎えた。

今の1番地に建っていた古山の父の自宅は、空襲の中、多少の被害は被ったものの、なんとか全焼は免れた。除隊後はそこで妻に介護され、4才になる長男、すなわち古山と3人で、怪我を癒やしつつ暮らしていた。あの一号作戦自体は成功したと軍の病院で聞いていたが、太平洋上の戦いに大敗し、日本は戦争に負けた。そうした中、どうしても気になったのが、残してきた分隊の戦友たち、特に命の恩人である間島の祖父の行方であった。

昭和20年12月、左足は失ったものの、怪我も癒え、松葉杖で日本橋の闇市へ出かけた時だった。なんと、そこで間島の祖父と再会したのだ。彼の妻も一緒だった。古山の父は大喜びで、間島夫妻を自宅へと連れ帰った。古山は、父親が嬉しそうに間島の祖父を連れ帰った日のことを今でも覚えているという。

聞けば、間島の祖父は、妻が実家のある甲府に疎開していたため、復員後すぐに甲府へ行き、そこで妻と再会できたものの、甲府の街も空襲で焼け、妻の実家も消失。甲府にそのまま留まるのも難しく、仕事を探しに東京に出てきたところだという。まだ、住むところもないという話を聞いた古山の父は、自宅の隣の土地をやるので住むよう間島の祖父に勧めた。しかし、間島氏の祖父は固辞したという。しかし…

「君に助けられた命だ。君のお陰で、私は今こうして妻と子と3人で生きていられるんだ。幾ばくかの土地なんて、どうして惜しかろう。このまま君と分かれてしまっては、却って私に悔いが残る。私に悔いを残さんでくれ。お願いだ」

古山の父の真摯な説得に、間島の祖父もついに折れ、今の2番地に廃材を集めてきてバラック小屋を建て生活を始めた。

身体の頑強な間島の祖父は、すぐに建設会社に就職が決まった。2年後、間島夫妻の間にも男の子が生まれた。間島氏の父である。一方、古山の父も、傷が癒えると、かつて徴兵される前に勤めていた商社に復職することが叶った。その後の2人の生活は、まるで日本の復興に歩調を合わせるかのように順調だった。

■誤解

「そんなわけで、実は、私と亨くんの父上、隆くんとは、兄弟のような仲だったのです」

話し終わった古山は、心なしか顔がほころんでいた。

「そうだったのですか」黒田はほっとしたように言った。

「貴重なお話し、ありがとうございました」と栗山は、顔を少し紅潮させていた。

「いやいや。あの頃はいろいろなことがあったそうです。私も、まだ小さな子供でしたが、今でもときどき、あの焼け野原と、今にして思うと薄汚い格好をした人ばかりがいる闇市の、あの不思議な高揚感を思い出します。父も、出征中のことはあまり話したがりませんでしたが、間島さんに助けられたことだけは話してくれました。もっとも、父も、戦場で怪我を負ったまま気を失い、誰かに背負われているのは何となく覚えていたものの、野戦病院で目覚めてから、軍医から『間島軍曹が君をずっとここまで背負ってきたんだ』と聞かされたそうです。それで、背負われている時にうっすらと目にはいった星が2つの軍曹の襟章が間島さんのものだと気付いたそうです。その父も、間島さんのお祖父さんも、そして、隆くんまでも私を置いて先に逝ってしまいました」

古山は少し涙ぐんでいるようだった。

「ところで、ここまでお話ししましたなら、私がどうして間島さん、亨くんが何を言ったのかを気にするのもお解りいただけたのではないかと思いますが」

「わかりました」黒田は、間島が中学生時代に、古山の怒鳴り声を聞いたことを話した。

「あああ。そんなことか」古山は目頭を押さえた。

「どうなさったのですか」思わず、栗山が声をかけた。

「いやいや、彼が中学生だったというと、思い当たる節があるのですよ」

「というと?」思わず、黒田と栗山は身を乗り出した。

「何のことはない。酒を飲んでいて、つい大声になっただけです。先ほども言いましたように、私が兄、彼の父、隆くんが弟、そんな関係でしたから、ついつい兄貴風を吹かして大きな声をだしてしまったのですよ」

「ほお」黒田と栗山も、古山の話からパズルのピースがはまってきたような気持ちだった。

「土地の価格が高騰したバブル景気の頃ですよ。あの時に『3番地の賃料が安すぎるから、もう少し払いますよ』と隆くんが言ったのです。私は『こんなバカみたいな値段になったら誰も土地が買えなくなる。誰も買えない土地なんて意味が無い。すぐに土地の値段なんて下がる。そのままでいい』と言ったのです。そうしたら、あいつがグズグズと屁理屈をこねるものですから、つい大声になってしまったのですよ。子供の頃からの倣いで、つい隆!などと呼び捨てにしてしまっていたのかもしれません」古山は、苦笑いしながら言葉を継いだ。

「それを亨くんが聞いていたのですかぁ。たしかに、中学生の頃からうちに遊びに来なくなったとは感じてました。受験や高校の部活などで忙しくなったからと思ってたのですが。悪いことをしましたなぁ。避けられていたわけですね。父親のことを怒鳴りつけれて良い気持ちはしないはずですよ。いや、酒が入っていたとはいえ、私の落ち度です」

古山は、急にしゅんとした様子になった。

「ところで古山さま、間島さまからのご提案についてですが、どうなさいますか」

黒田が改めて問うた。

「そのことですが、彼の好きなようにさせてやろうかとは思うのですが、その前にお願いがあります」

「なんでしょう?」

「亨くんから、その話を聴いておられるのなら、私の今の話、あなた方から彼に伝えてもらえないでしょうか。おそらく、土地の由来については、彼も知っているとは思うのですが、隆くんは自分の父親が私の父の命の恩人だとは伝えていないかもしれない。そういうやつでしたから。ただ、土地のこともありますし、私からは少し話しづらいところもあります。ですから、あなた方のような第三者というのでしょうか、そういった方から話して頂けるとありがたいのです」

「ご事情はわかりました。間島さまのお祖父さまが古山さまのお父様の命の恩人だったことを話さなければ、古山さまが怒鳴った理由、賃料の値上げに反対した理由が伝わりませんからね」

「そういうことです。よろしくお願いします」

古山は、深々と頭を下げた。

■解決

数日後、黒田は1人で間島の家を訪ね、古山の話を伝えた。間島は、「え」と一言発した後、黙り込んでしまった。

彼は、自分の住んでいる土地が古山の父親から譲り受けたものであること、戦争中、古山の父が自分の祖父の上官であったことは知っていた。そして、古山と自分の父が懇意であることも解っていた。だが、やはり、古山が想像したとおり、古山の父を祖父が助けたことは知らなかった。間島は、3番地の賃料がかなり低廉だったことは、父母らの会話からそれとなく察していたらしい。そのため、中学生の時に聴いた古山の怒鳴り声は、賃料の値上げを迫っていたのだとばかり思っていたというのだ。

そこへ、間島の姉が訪ねてきた。黒田は、挨拶すると、2番地が間島とその姉の共有であることから、自らの来意を伝えた。そして、間島が、古山の父と自分たちの祖父のことを告げると、

「まさに、そのことよ」と間島の姉は、間島に向かって、まくしたてるように話し始めた。

「亨、あなたにも話したことあると思うけど、私、お母さんの日記を預かっていたのよ。つい先日、その日記に私宛の手紙が挟んであったのを見つけたの。亡くなるだいぶ前に書いたもののようだった。要するに、あなた、古山さんを避けているでしょ。それを、お母さんは心配してたのよ。お母さんの手紙にはね、男たちは妙な見栄で遠慮し合って本当のことを話さなかったりするから、もしかしたら、お父さんも貴方に、古山さんちと、うちのことをちゃんと伝えてないかもしれないからって。そこから、何か誤解が生じていたとしたら困るからと、ちゃんとその辺の事情が書いてあったの。亨、あなた宛の手紙も挟んであったわよ。ほらこれ。女は、男みたいな詰まらない見栄はないから、お互いの亭主の話は互いに筒抜けだったわけね」間島の姉は、ハハハと笑った。

その手紙の中には、古山が話したとおりの内容が書かれていた。

そして、間島と古山は、正直に腹を割って話し合うことができた。

間島は、既に賃貸借の解消を積極的には望んではいなかったが、今度は古山が、自分も高齢だし、先々のことを考えれば、3番地の所有については考える必要があると言い、間島の提案の実現を望んだ。ただ、古山としては、2番地と3番地と合わせたよりも広い1番地に、さらに2番地の一部が自分のものとなっても、空き地になるのが関の山だからと、等価交換の話はなくなった。そして、3番地の底地を間島が買い取ることとなった。そしてまた、この価格交渉が一苦労だったのだ。

■エピローグ

それから半年経った、8月末の夜、黒田不動産鑑定事務所の一室。

「そういえば、あれは、妙な価格交渉になりましたね」と栗山。

「たしかに。買い手である間島さんが価格を上乗せしようとし、売り手である古山さんが価格を下げようというんだからねえ。私もホント困ったよ、あれには」

「結局、間島さんのお姉さんの『だったら、鑑定士さんの決めた価格でいいじゃない』で決まりましたね」

「間島さんのお姉さんに、顔を立ててもらったような形になっちゃったな」黒田は苦笑いした。

「でも、ああいう戦争中や終戦直後の話を直接の体験者から聞くなんて、僕は初めてだったんですよ」栗山が、読んでいた本を見つめながら呟いた。

「そうだな。終戦、いや敗戦というのが正確なのかな。いずれにしろ、あの時代を知っている人は少なくなってきたからね」

「まあ、そんなこんなで、そうした話をもっと知りたいと思って、こういう本を読んでいたわけですよ」

栗山が手にした文庫本「戦争は女の顔をしていない」を黒田に見せた。

「なるほどね。さて、もう遅い。帰ろうか」

「はい」

数分後、オフィスビル5階の窓の灯りが消えた。

終

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

読者のご意見・ご感想をお待ちしております。

当サイトのお問合せページからお気軽にお寄せ下さい。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇