受け継ぐもの(後編)

地主と不動産鑑定士の物語を連載します。

不動産をめぐる相続のよくあるトラブルの一例として、参考になれば幸いです。

■栗山のプラン

栗山は、中川にメールでいくつか質問し、時には黒田に相談し、数日後、3つのプランをまとめ上げた。それは、次のようなものだった。

1つめは、直接的な手法といえるだろう。遺言の書換えの提案である。

例の10筆の土地に含まれる更地や駐車場、そして、J地を除く貸宅地の底地の持分について、依頼人の中川氏以外の推定相続人の相続分として指定するという方法である。墨田の物件と合わせれば、十分に叔母たちへの遺留分はまかなえそうであった。要は、遺言で、遺留分として叔母たちへわたる分を予め指定してしまおうというのである。

もっとも、これは遺言を書き直す必要があり、公正証書遺言のため手間もかかり、それを依頼人のお祖母さんにやってもらわねばならず、彼女を説得する必要が生ずる。

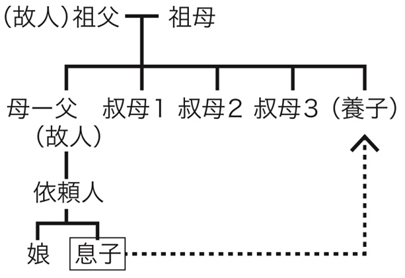

2つめは、いわゆる孫養子である。

中川氏には一男一女と2人の子供があるので、その2人若しくは1人を、お祖母さんの養子とすることによって、叔母たちの遺留分額を少なくするということである。正確には曾孫養子である。お祖母さんは、直系の孫である依頼人にほとんどの財産を相続させたいという意向があるということは、少なくとも依頼人の長男、つまり曾孫を養子にすることに承知することは、十分考えられるからである。

仮に1人を養子とすると、養子であっても実子と法定相続分は同じである。したがって、5人になれば、1人当たりの法定相続分は5分の1。遺留分はその半分であるから、1人あたり10分の1となる。叔母たちの遺留分額は合わせて10分の3となり、8分の3より2割少なくなる。

ただ、この場合も、あくまでも養子を取るはお祖母さんであるから、その同意が必要なのは言うまでもない。さらに、叔母たちが反発することも十分に考えられる。

3つめは、等価交換。

土地全ては、依頼人の祖母と母の共有である。J地の祖母の持分3分の2と、他の9筆の土地の母の持分3分の1を等価で交換するのである。ただ、この場合は、現在鑑定作業中のJ地の底地価格は相当程度のものと考えられるので、東早稲田の物件の母の持分だけでJ地の祖母の持分の価格を賄えるかは微妙であるため、さらに墨田の土地の母の持分も対象とせざるを得なくなる可能性が高い。

この等価交換によってJ地が依頼人の母の単独所有となれば、J地は祖母の遺産ではなくなるので、依頼人はJ地を確保できることになる。

このプランも、祖母と母で持分を交換するのであるから、祖母と母の同意が必要となる。その点は問題が少ないと考えられ、また、叔母たちにしても、祖母による生前の処分である以上は、抵抗感が少ないといえるだろう。

「うん。よく出来てる。プレゼン用の資料も読みやすいし、解りやすい。合格だ」栗山の説明を受けた黒田が、大きく頷きながら言った。

「ありがとうございます」栗山は、嬉しかった。

「がんばったね。あとは、プレゼンだ。87才のお婆さん相手だから、ゆっくり話す必要があるな」

「そうか。相手はお婆さんだよなぁ…。解りました。もう少し、このプレゼン資料は練ってみます」メモを取りながら、栗山は答えた。

「そうか。中川さんの話だと、できれば明後日だと都合がいいと言ってきてるのだけど、大丈夫かな」

「はい。明日でも構いませんよ」

「気合いが入ってるね」

栗山の見せるやる気に、黒田も嬉しそうだった。

■祖母・富士子

そして、中川と共に、黒田と栗山は墨田区に住む彼の祖母を訪ねた。同居している叔母が出かける日を選び、その日は午前中から中川の母が、祖母の介護に来ているそうだ。

祖母の家は、大通りから少し横路に入り、所狭しと家々が立ち並ぶ路地の奥に建っていた。築50年は優に超えていると思われる古い家だった。庭は広くはないが、建坪は60~70坪あろうかと思われる木造で、全て瓦葺き。大名屋敷という程ではないにしろ、どこか明治・大正の頃を思わせる古風な印象を与える立派な建物だった。

「ばあちゃん、僕だよ」そう言いながら、中川が玄関の引き戸をがらがらと開けた。奥からパタパタと50才代中頃と思しき女性が出てきた。中川の母である。

「あら、早いわね」

「5分くらい前に着くのは当たり前だよ。あ、こちらは、不動産鑑定士で、東早稲田の件でいろいろと相談にのっていただいてる不動産鑑定士の黒田先生と栗山先生」

「黒田です」「栗山です」2人は深々と頭を下げた。

「まあまあ、それは、それは。剛男の母です。お話は剛男から聞いています。ささ、義母(はは)は、こちらです。どうぞ、お上がり下さい」

「では、失礼します」2人は、玄関を上がり、奥へと誘われた。

通されたのは和室で、応接間と思われる広々とした畳敷きの部屋であった。中川の祖母が座椅子に座っていた。和装で紫色の羽織を着た、ほっそりとした人だった。

「あら、剛男、そちらが鑑定士さんかい?」祖母が声を掛けてきた。

「そうだよ。お祖母ちゃん。この前の話について、この方たちに相談したんだ」そう言いながら、中川は2人を祖母に紹介した。

「ほう。不動産鑑定士さん、ね」2人から挨拶と共に差し出された名刺を、虫眼鏡で見ながら、中川の祖母が呟いた。

「私は、中川富士子と申します。孫の剛男の相談にのっていただているそうで、ありがとうございます」

「いえ、こちらこそ」

祖母・富士子の物腰柔らかだが、品を感じさせる丁寧な挨拶に黒田も、いつも以上に丁重な面持ちで頭を下げた。栗山も深々と頭を下げた。

「それにしても、立派なお宅ですねえ。古さが風格になっているようで。柱や梁は檜ですか?」黒田が訊ねた。

「あら、さすがは不動産鑑定士さんね。家の建材まで解るとは。たぶん、そう仰るなら、そうじゃないかと思いますけど、その辺のことは私、あまり詳しくは知らないので。でも、私がこの家へお嫁に来た時は、まだバラック小屋に毛が生えた程度の家でしたのよ」富士子が、微笑みながら言う。

「そうでしょうね。この辺りは、戦時中に空襲で焼け野原になったそうですから」栗山が、何やら感心した風に答えた。

「あら、お若いのに、よくご存知ね」

「いえ。恐縮です」栗山も少し微笑みながら応えた。

「私の夫、剛男の祖父・晴夫は、終戦直後、復員してすぐ闇市でいろいろと商売をしていたそうよ。進駐軍の横流し品の缶詰とかを売っていたようなことを聞いたことがあるわね。はじめは乾物屋、その次は材木商、私がお嫁に来た頃は、材木商が中心だったかしら。そして、この家を建てた。お前の為だ、なんて言ってくれたけどねえ」富士子は、つい口に出した自分の言葉に恥ずかしくなったようで、笑いながらうつむいた。

「お祖母ちゃん」剛男が、口を挟んだ。

「いいじゃないの、たまには。無駄話を少しくらいさせてくれても。ねえ」

富士子はそう言いながら、話に聞き入っていた栗山の方を見て微笑んだ。

「は、はい」そう答える栗山に、黒田が少し驚いたような顔をした。

「剛男、あなたのお父さんも商売上手だったわよ。お祖父様の仕事をしっかりと手伝った。そのうち、いろいろな事業に手を広げて、お祖父様と一緒にかなりの財産を築いたわ。貴方が受け継ぐのは、そういうものなの。わかる?」

きっとした表情で、富士子は、孫・剛男の方へ顔を向けた。

「でも、貴方のお父さんは親不孝者。親より早く死んだりして。お祖父様は、それは気落ちしてね。結局、事業は全て、仕舞うやら人手に渡すやらで、手元に残ったのは、この家や土地だけと、ほんの少しの株くらい。それでも十分なんですけど・・・」

富士子は、少し言葉を切った。何やら話すべきことを頭の中で巡らしているようだった。剛男や黒田、栗山は、黙って、富士子の次の言葉を待った。

「だけどね。本当は、貴方が何をどう受け継ぐかは、貴方のお父さんが決めるべきことだった。私の息子が。でも、もういない。だから、私は、あの子の子供である貴方が何をどうしたいのかを知りたかったのよ。そして、こうやって、その事を話しに私のところへ来たわけね。美津子のいない日にわざわざ不動産鑑定士さんを連れてきたということは、そうですね?」

美津子とは祖母・富士子と同居している剛男の叔母である。富士子の最後の言葉は、剛男へ重く聞こえた。

「はい。そうです。こちらの先生方と考えました」しっかりとした声で、剛男はそれに答えた。

「剛男さまからのご提案については、私どもの方から説明させていただきます」黒田が、そう言うと、栗山に目で合図をした。

「それでは、こちらをご覧下さい」栗山は、大きめの字で書いた数枚の図面と書類を富士子の前に差し出した。

「あらあら、私のことを考えて、こんなに大きく書いて下さったのね。ありがとうございます」栗山に、富士子が言った。

栗山は、そんな富士子に恐縮しつつも、自分の練ったプランをひとつずつ丁寧に説明し始めた。富士子の顔をしっかりと見ながら、表情が曇ると、説明をゆっくりと、解りやすい言葉を選んで繰り返した。途中で、専門用語について、黒田からいくつかの補足説明がなされた。富士子は、促されると書面をじっと凝視し、時には目を閉じて説明を聴いていた。そして、時折、孫・剛男の表情を伺うように視線を向けたりもしていた。

「以上です。何かご不明な点があれば、なんなりとご質問ください」栗山は、そう説明を締めくくった。

「大丈夫ですよ。ご丁寧な説明をありがとう」富士子は、感謝を込めて栗山に言った。

「いえ」まるではにかむような表情の栗山だった。

「剛男、要するに貴方は、J地が欲しいというわけね」

「はい。あそこは、僕にとって、父さんや爺ちゃんの形見のような場所です。お爺ちゃんと父さんがあのマンションを建てるために熱心に話しているのを、今でも覚えています。お前らには、俺のような苦労はできる限りさせたくない。そんなお爺ちゃんの言葉を覚えています」

「そうね。あの人も、人には言い難いような事もしたかもしれないし、されたかもしれないし。私には、そういう事は何も話さなかったけど。あの子には話していたのかもね。でも、そういうのを少しでも覚えてくれたのは、嬉しいよ、剛男」

「え、あ、はい」 剛男は、富士子の言葉にどう応えたらよいのか解らず、あいまいな言葉を返すだけだった。

そんな剛男を見つめながら、富士子が話し始めた。

「まず、あなたの子を私の養子にすること自体には、もちろん抵抗はないけど、それは、私が死んだ後にしこりを残すかもしれないねえ。あなたの子が相続するということは、あなたが相続するのと同じようなものだから、やはり、美津子たちにしてみれば面白くないだろうよ」そういうと、一同を見廻した。

「それに、遺言の書換えはねえ。出来ないことではないけど、ちょっと面倒かしら。公正証書遺言だから、私が公証役場に行かなければならないしね。それに、私としては、それほど理不尽なことを書いたつもりはないからねえ。今更、書き換えるというのは、できれば避けたいわね。ということで、この3つめのお話し。等価交換と言ったかしら、これなら貴方の母親の里美さんと私でやればいいのだし、誰が不公平ということにはならないわねえ。ただ、いろいろと手続きが面倒かしら。でも、それは、私が、登記所とかに顔を出さなければならないとか、そういうことはないわよね。司法書士さんとかがやって下さるのでしょう」

「はい、もちろんです。必要書類が整えて、ご説明の上、ご印鑑をいただくことになります。その上で、司法書士の先生が等価交換に必要な所有権移転登記を法務局の方へ申請します」

「そう。私は、説明を聴いて、ハンコを押すだけでいいのね。解りました。これにしましょう。いいわね、剛男」富士子は、念を押すように言った。

「はい」ほっとしたような表情で、剛男が応えた。

その様子に、栗山は嬉しくなった。

■その後

剛男は祖母とまだ話しがあるというので、黒田と栗山だけで、墨田の中川家を辞去した。 その帰り道。「ちょっとお茶でも飲んで帰ろうか」黒田は、栗山と共に駅前の喫茶店に入った。

「いやいや、お疲れ様。お年寄りということを考えて、また別の資料を作ってたんだね。そういうお客様への気遣いは大切だよ」

黒田は、ブラックコーヒーを口にしながら、栗山を褒めた。

「ありがとうございます。でも、これで方針が定まったので、いろいろと詳細を詰めた上で、司法書士にも連絡しないと」

「そうだね。そのあたりも任せたから。できるよね」

「無論です」

「ほお。自信が付いてきたようだね」黒田は笑いながら言った。

その日の夕方は、事務所に戻った栗山は、黒田が作成した東早稲田の鑑定評価を睨みながら、PCに向かい、翌日は、司法書士の事務所へ出かけた。自分のつくったプランが実行されるのが、栗山には嬉しくて堪らなかったのだ。仕事も捗っていた。

栗山は、剛男と相談して、司法書士と一緒に、書類に印鑑をもらうため墨田の中川家にもう一度訪問することとし、その旨、剛男を通じて、富士子にも連絡してもらった。

剛男たちが再び来訪するという日の前日、小雨が降る中、東向島駅近くに3人の老人が歩いていた。1人は、富士子であった。左手に小さなバックを提げ、杖を突き、右手に傘を持ち、ゆっくりと歩いていた。そして、駅前で、連れの2人と挨拶を交わし、2人は富士子に向かってお辞儀をして、それぞれが分かれた。どうやら2人は、駅まで富士子を送ってきたようだった。

富士子はバスの時刻表を、目を近づけて見てから時計で時間を確かめ、駅の方を振り向いた。バスに乗ろうか、電車に乗ろうか迷っているようだった。電車に乗ろうと決めたのか、富士子は駅の方へ歩いて行った。

「お前らには、俺のような苦労はできる限りさせたくない。そんなお爺ちゃんの言葉を覚えています」富士子はふと、剛男の言葉を思い出した。(覚えているものなのね)富士子はまた嬉しくなった。そして、剛男の父が新居を建て、あの墨田の家から引っ越すときに「お祖母ちゃんと一緒にいるー」と言ってしがみついて泣いていた小学校に入りたての剛男の泣きべそ顔を思い出していた。

と、その時、駅から走り出てきた4~5才の男の子が、道路に飛び出した。

「あっ」と、それを見た富士子は、思わず前のめりになった。駆け出そうとしたのに、足が思うように付いてこないのか、力なくよろよろと1歩、2歩と前へ出ると、歩道を踏み外してしまった。そこへ折悪しく、客待ちへ向かうタクシーが入ってきた。

■エピローグ

翌日、栗山が黒田鑑定事務所に出社すると、先に来ていた黒田から、中川富士子さんが交通事故で入院し、意識不明と告げられた。

栗山は、机の上に置いてある、その日、富士子の元へ持っていくつもりで用意した書類の束を見つめた。背後から黒田の「外傷はほとんどなかったようなのだけど、頭を打ったようで」と告げる声がしていた。栗山は、富士子の微笑んでいる顔を思い出した。

* * *

それから、年も越し、3ヶ月が過ぎた。

「中川さんのお祖母さん、回復されたのでしょうか」栗山が、黒田のデスクにやって来て尋ねた。

「だいぶ回復してきて、なんとかお粥が喉を通るようになってきたようだよ」黒田が顔を上げて答えた。

「これは、どうしましょうか?」東早稲田の土地の等価交換のために作成した書類を差し出してきた。

「何とも言えないな。かなりのお年寄りだからね。中川さんによれば、言葉には反応して首を少し動かしたりするので意識はあるようなんだけどね。まだ意思表示ができるような状態ではないようだし」

「そうですか。中川さん、どうするつもりでしょうね」

「こちらから催促して、どうにかなるようなものでもないし、待つしかないよ。お祖母さんが回復することを祈るしかないな」

「なぜ、雨の日にわざわざ外出なんかしたんでしょうねえ?」

栗山は、これまで何度も頭の中で繰り返された疑問をはじめて口にした。

「うん。中川さんも、それは言ってたよ。何のために1人で外出したんだろうと」

その言葉は、栗山も知っていた。あの日の数日後、東早稲田の鑑定評価書の正本を中川が事務所に訪れた時だ。いずれにしろ、納得のいく答えを期待していたわけではないものの、栗山の腑に落ちない気持ちは拭えなかった。

「そうそう、それでも中川さんは、君に礼を言ってたよね。あの時の、お祖母さんの満足そうな顔を今でも覚えてるって」

「あのプレゼンのことですかね」栗山は、自分を励まそうしている黒田の気遣いが嬉しくなった。

「そういえば、所長の仕事は、ちゃんと鑑定書を作成して納品したから報酬は頂けたけど、僕のほうは、そうはいきませんでしたから」

「まあ、そう言うな。中川さんは、そこについてもある程度の報酬は払ってくれたのだから。それ以上に重要なのは、君の経験値があがったことだよ」

黒田は、栗山が熱心に仕事をしていた姿を思い出していた。

「それはいえますね」栗山も、自分の成果がお客さんにも評価されて嬉しくなって、いつも以上に集中して仕事をしたことを思い出した。

「君も、ちゃんと仕事のノウハウを私から受け継いでくれよ」

「それは、相続と違って、所長が生きているうちに受け継ぐことができますからね」

栗山に笑みがこぼれた。

終

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

読者のご意見・ご感想をお待ちしております。

当サイトのお問合せページからお気軽にお寄せ下さい。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇